「水槽でアメフラシを飼育したいけど、本当に可能なの?」

「磯遊びで採ってきたけど、何をどう管理すればいいのか分からない…」

「あの紫色の液体って、水槽の他の生き物に影響はないの?」

そんな疑問を持っている方に向けて、本記事ではアメフラシ飼育の現実と、成功させるために必要な正しい知識を詳しく解説します!

その独特な生態と短い命の輝きに魅了されるアメフラシ飼育。

安易な気持ちで始めるのは難しいですが、適切な知識があれば、ユニークな海のアイドルとの素晴らしい時間を過ごせます。正しい知識を身につけ、水槽でのアメフラシライフを楽しみましょう!

記事のポイント

✔ アメフラシ飼育の難易度が高い理由(短命、餌、水質)

✔ 失敗しないための低温維持と新鮮な海藻の確保の重要性

✔ アメフラシが吐く紫色の液体(紫汁)への適切な対処法

✔ ウミウシとの決定的な違いや、驚きの成長スピードなど生態的な魅力

アメフラシ飼育の基本

アメフラシとは?ウミウシとの違い

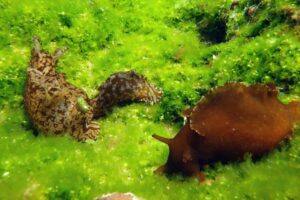

アメフラシは、軟体動物門腹足綱に分類される生き物で、その見た目から「海のナメクジ」とも呼ばれ、ウミウシと混同されることが非常に多いです。

しかし、分類学的にはアメフラシは体内に非常に薄くて平たい小さな殻を持つ巻貝の一種であり、これが殻を持たないウミウシとの決定的な違いとなっています。

この殻は外からは見えません。体はゼラチン質のように非常に柔らかく、成長すると30cm以上にもなる大型種も存在します。

アメフラシの生態と生息地

アメフラシは、主に世界中の温帯から熱帯にかけての浅い海域に広く生息しています。最も観察しやすい場所は、日本の沿岸を含む、以下の環境です。

- 潮間帯(磯)とタイドプール: 潮が引いた後の岩場の潮だまり(タイドプール)に潜んでいることが多く、岩陰や海藻の下に身を隠しています。

- 藻場(もば): 彼らの主食である海藻(アオサやミル、ワカメ)が豊富に茂る場所を好みます。浅い海の砂泥底や岩盤に海藻が密生している場所は、彼らにとって餌場であり隠れ家でもあります。

彼らは水流が穏やかな場所を好み、水質の良い環境の指標となることがあります。

アメフラシの飼育が難しいと言われる理由

アメフラシの飼育は、一般的な熱帯魚やエビの飼育と比較して難易度が高いとされています。その困難さの理由は主に以下の3つの要因に集約されます。

まず、最大の課題は餌となる新鮮な海藻の継続的な確保です。彼らは雑食ではなく特定の海藻を好むため、常に質の高い餌を供給し続けなければなりません。

次に、水質の変化に非常に敏感であることです。少しのアンモニアや亜硝酸塩の蓄積でもすぐに体調を崩し、致命的になることがあります。

最後に、彼らの寿命がおよそ1年と短いことです。寿命を全うするまでの短期間、安定した水質と餌の供給を継続できる、手間を惜しまないマニアックな愛好家にしか飼育は向かないのが現実です。

アメフラシの寿命と成長のスピード

アメフラシの寿命は、自然下においても飼育下においても、およそ1年の単年周期とされています。

これは彼らの生態的な特徴であり、春から夏にかけて急速に成長し、体内に栄養を蓄えます。そして秋から冬にかけて成熟し、産卵を終えると短い一生を終えます。

成長のスピードは非常に速く、採取してきた数センチの個体が、環境が整っていれば数か月で数十センチまで大きくなります。このように短い寿命の中で劇的に変化する姿を観察できるのは、アメフラシ飼育の最大の魅力のひとつであり、他の長期飼育を前提とするペットにはない醍醐味です。

飼育に必要な水槽サイズと海水の準備

アメフラシは終生飼育を考えると、成長時に大きな体になるため、水槽は最低でも60cmサイズのものがおすすめです。

彼らが快適に移動できる十分なスペースを確保することがストレス軽減につながります。海水は、天然の海水を利用するか、病原菌のリスクを避けるために人工海水の素を利用して正確な比重の海水を作りましょう。

また、アメフラシは水質変化に非常に敏感なため、強力な濾過装置が必須です。

比重1.022〜1.024、pH8.0〜8.4を維持することが望ましいです。水温に関しては、特に夏場の高水温に注意が必要で、下記の表の通り、クーラーによる低温維持が成功の鍵となります。

アメフラシの流通と値段

アメフラシは、一般的な熱帯魚のように常時大量に流通しているわけではなく、主に春から夏にかけて磯採集が行われる際に、観賞魚店や一部のネットショップで販売されることがあります。

彼らの短命という特性を考えると、価格以上に、「新鮮な餌の供給」や「安定した水質を維持する労力」というコストが必要になることを十分理解しておく必要があります。

アメフラシがかわいいと言われる理由

その名前や見た目から敬遠する人もいますが、「アメフラシがかわいい」と感じる愛好家が年々増えています。その魅力は、ゆったりとしたペースで水槽内を移動する独特の動きにあります。

頭部にある二対の触角(嗅覚器と感覚器)をひらひらさせる様子や、外套膜(背中のヒダ)を広げたときのユニークなフォルムは、他の海洋生物にはない癒やしを感じさせます。

また、水槽のガラス面やレイアウトに張り付いて海藻を食べる姿は、非常に愛嬌があり、観察のしがいがある点も人気の理由です。

空を飛ぶアメフラシが可愛い🌿,,

こうやって流れ藻にくっついて分布広げてそう pic.twitter.com/kX9GpNYQzP— でんか@『海のあかちゃん』『ヤドカリ探索図鑑』発売中 (@K_theHermit) May 5, 2025

現在飼育中の三崎産のフレリトゲアメフラシ Bursatella leachii de Blainville, 1817 です。見えずらいけど摂餌中です。鮮やかな青色の斑紋が美しいアメフラシです。 pic.twitter.com/YjibObqXqL

— みさきのうみしだ (@Crinoidea_hk) February 12, 2024

アメフラシ飼育方法と実践ポイント

水質管理と水温の適切な設定(低温維持の重要性)

アメフラシを飼育する上で、最も注意すべき点は水質の安定と水温の管理です。

彼らは水質の変化に非常に敏感で、糞や食べ残しによるアンモニアの増加は即座に体調不良を招きます。そのため強力な外部フィルターの導入、そして頻繁な水換えが欠かせません。

また、水温は20〜25℃が理想ですが、特に彼らの活動期である夏場は気温が上昇しやすいため、水槽用クーラーを導入して低温を安定的に維持することが、彼らの生存に直結する最も重要なポイントとなります。急激な温度変化もストレスとなるため、注意が必要です。

アメフラシの餌と与え方のコツ

アメフラシの主食は、アオサ、ミル、ワカメといった特定の海藻です。

市販の乾燥飼料や人工飼料を食べる個体もいますが、健康を維持し、長生きさせるためには、できるだけ新鮮な海藻を準備することが不可欠です。

給餌のコツは、彼らの食欲を観察しつつ、少量ずつ与えて食べ残しを出さないようにすることです。

海藻の食べ残しは水槽内で腐敗し、深刻な水質悪化を引き起こすため、「アメフラシの食べる」量を見極めることが水質管理と直結します。

アメフラシが吐く紫色の液体は毒?

アメフラシが外敵に襲われたり、強いストレスを感じたりした際に紫汁と呼ばれる紫色の液体を吐きます。

この紫色の液体は、ウニや海藻の色素に由来し、人や他の生物に対する強い毒性はないとされています。

しかし、水槽という閉鎖空間では話が変わります。この紫汁が大量に分泌されると、水中の溶存酸素濃度を急激に下げたり、粘液質が他の生体やフィルターに悪影響を与えたりする可能性があります。

そのため、紫汁が分泌された際は、すぐに大量換水を行い、水流を強めて液体を拡散・除去することが、水槽全体の被害を防ぐ上で非常に重要です。

発見!アメフラシ

ビビってめちゃくちゃ紫の液出してくるから逃がした pic.twitter.com/oxW1GxxVY8— いととと / Itototo (@itototo1010) March 8, 2023

日常の観察で気をつける健康チェックポイント

アメフラシの飼育を成功させるためには、毎日の観察が欠かせません。

健康なアメフラシは水槽内を滑らかに、そして活発に移動し、餌をよく食べるのが特徴です。また、体の色が濃く、皮膚に傷やただれがないことも健康のサインです。

逆に、動きが鈍くなったり、体の表面が白っぽくなったり、餌に見向きもしなくなった場合は、水質や水温の異常、または体調不良の初期症状を疑う必要があります。毎日の観察を習慣にすることで、小さな異変に早く気づき、早期に対処することができます。

繁殖の可能性と飼育下での難しさ

アメフラシは雌雄同体であり、オスとメスの役割を兼ね備えているため、2匹以上いれば交接し、条件が整うと特徴的な「うどん状」の卵塊を産卵します。

しかし、飼育下で産卵に至ることはあっても、その後の繁殖を成功させるのは極めて難しいのが現状です。

卵から孵化した幼生は微細なプランクトンを主食とし、このプランクトンを安定的に供給・培養することが一般家庭の水槽では不可能に近いからです。

アメフラシの飼育でよくあるトラブルと解決策

アメフラシの飼育で愛好家が直面するよくあるトラブルは、「餌不足による衰弱」「水質悪化による体調不良」「環境変化による突然死」の3つです。

これを解決するには、餌となる海藻を途切らせないように定期的に補充し、換水を怠らないことが基本中の基本となります。特に紫色の液体を出したときは、水質が急激に悪化する前兆であるため、すぐに水槽の1/3以上の換水を行い、水流を強めて液体の拡散と除去に努めましょう。

彼らの短命であることを前提に、日々の環境を完璧に安定させることが、トラブル回避と健康維持の基本です。

アメフラシの飼育に向いてる人・向いていない人

アメフラシの飼育は、手間を楽しむ趣味です。飼育に向いているのは、水質管理に手間をかけられる時間的余裕がある人や、新鮮な海藻を安定して用意できる採取環境や供給ルートがある人です。また、生き物の短い命を理解し、その生態を純粋に観察することに喜びを見出せる人も向いています。

逆に、世話を簡単に済ませたい人や、長寿のペットを求める人、そして水槽の美観を第一に考える人には不向きです。アメフラシの飼育は、その短い寿命を理解し、彼らのユニークな行動を観察する「濃密な時間」を楽しむ姿勢が求められます。

アメフラシを食べる地域

アメフラシは、その見た目とは裏腹に、日本国内の一部地域や海外で食用とされることがあります。

アメフラシを食べる食文化は、主に沿岸地域に存在し、独特な食感や風味を持つ珍味として扱われています。

完成、アメフラシの炒め

味は相変わらずありませんが、食感が心地良いです

所謂珍味のそれですね、調理が大半な割に得られるものは少ないかもしれない pic.twitter.com/ScycWkJQSw— ラック@大衆食堂へらぶな店主 (@Name_is_Luck_) March 23, 2021

煮付けや炒め物などで食されますが、食用にする場合は、毒性のない種類を、汚染されていない海域から採取し、適切な調理法を用いる必要があります。

しかし、ペットとして飼育している個体は、食用ではなくあくまで観賞用として扱うべきでしょう。

アメフラシの飼育 まとめ

アメフラシ飼育は、適切な知識と準備がなければ難しいとされます。

しかし、その短い寿命の中で見せる独特な生態や劇的な成長を間近で観察できるという点は、他の観賞魚にはない大きな魅力です。

成功の鍵は、低温の安定維持、新鮮な海藻の供給、そして水質の徹底管理の3点に集約されます。ユニークな海の生き物を水槽で楽しむためには、手間を惜しまず、彼らの生態を深く理解しようとする「手間を楽しむ心構え」が成功への第一歩となるでしょう。

関連記事はこちらから!!

コメント