「SNSでおしゃべりするインコを見て憧れている」

「カラフルでかわいいから、なんとなく飼ってみたい」

「癒されそうだけど、自分に飼えるかちょっと不安…」 そんな風に思っているあなたへ。

インコは見た目も性格もとても魅力的なペットですが、実は誰にでも飼えるわけではありません。

安易に迎えてしまった結果、「こんなに鳴くなんて知らなかった」「掃除が大変すぎて後悔してる」「旅行にも行けなくなった」など、飼ってから悩みを抱える人も少なくないのです。

この記事では、インコを飼ってはいけない人の特徴や、インコをペットとして迎える前に知っておくべき基本情報を詳しく解説します。

見た目のかわいさだけで決めるのではなく、あなたのライフスタイルや性格に合っているかをしっかり判断することが、インコとの幸せな暮らしへの第一歩です。

記事のポイント

✔ インコは毎日の世話と深い愛情が必要な動物であることを理解する

✔ 鳴き声や羽の散らかりなど、現実的なデメリットもある

✔ 「誰でも飼える」とは限らない!向き・不向きをチェック

✔ インコと長く幸せに暮らすための心得と準備を紹介

インコを飼ってはいけない人が多い?【知っておくべきこと】

・インコの寿命

・インコを飼う費用

・インコはどんなペット?

・インコを飼うメリットとは

・インコを飼うデメリットとは

・インコを飼う後悔

・インコの飼い方で特に注意したいポイント

インコの性格

インコは非常に社交的で、群れで生活する習性を持つため、孤独を嫌います。飼い主やその家族を「群れの仲間」と認識し、深い愛情と信頼関係を築こうとします。そのため、飼い主とのコミュニケーションを何よりも楽しみ、名前を呼ぶと嬉しそうに反応したり、根気よく教えれば簡単な言葉や芸を覚えることもあります。

その一方で、この社交性の高さは、飼い主への強い依存心にも繋がります。無視されたり、長時間ひとりにされたりすると、強いストレスや寂しさを感じ、自分の羽を抜いてしまう「毛引き症」や、同じ行動を繰り返す「常同行動」など、心身の不調を引き起こすことがあります。また、セキセイインコは陽気で遊び好き、オカメインコは穏やかで怖がりといったように、種類によって性格の傾向も微妙に異なります。自分の性格や生活リズムに合った種類を選ぶことが、良好な関係を築く上で大切です。

インコの寿命

インコの寿命は、私たちが想像する以上に長く、種類によって大きく異なります。例えば、ペットとして最もポピュラーなセキセイインコでも一般的に7〜10年、少し大きなオカメインコでは15〜20年程度と、犬や猫と変わらない、あるいはそれ以上の時間を共に過ごすことになります。さらに、ヨウムやコンゴウインコといった大型種では、30年から50年以上生きることも珍しくありません。

寿命が長いということは、それだけ長期間にわたる責任が伴うということです。ご自身の就職、結婚、出産、転居、あるいは自身の高齢化といった、10年、20年先のライフスタイルの変化を見越し、「その時も、変わらずこの子の世話を続けられるか?」という視点で、継続的な飼育が可能かを真剣に考える必要があります。

インコを飼う費用

インコの飼育には、初期費用と継続的にかかるランニングコストの両方が必要です。初期費用としては、ケージや止まり木、おもちゃ、餌入れ、移動用のキャリーなど、数万円程度かかります。

そして、それ以上に重要なのが毎月のランニングコストです。主食となるペレットやシード代、栄養を補うサプリメント代、ケージの消耗品代などがかかります。これに加えて、万が一の病気やケガに備えた医療費の貯蓄も想定しておかなければなりません。

一般的に、インコの飼育には年間で数万円〜十数万円が必要とされます。特に、鳥類を専門的に診察できる動物病院は限られており、診察費や治療費が高額になる傾向があります。ペット保険に加入する選択肢もありますが、鳥類が対象となっているプランはまだ少ないのが現状です。加入条件や補償内容をしっかり確認してから検討しましょう。

インコはどんなペット?

インコは犬や猫と違って、室内の限られたスペースでも飼える比較的コンパクトなペットです。

鳴き声や羽の飛散があるため注意が必要ですが、人懐っこく、芸を覚える子もいます。

言葉を覚えるインコも多く、簡単な単語や飼い主の口癖をまねる様子はとても愛らしいものです。ただし、インコは音や気配に敏感な生き物ですので、静かな環境や落ち着いた生活を好みます。愛情深く接すれば、家族の一員として深い絆を築くことができるでしょう。

ごまちゃん、ごまちゃんと言いながら迫るインコ😂 pic.twitter.com/vER1p3TZAX

— ぴんふ (@pase_ume) April 26, 2025

インコを飼うメリットとは

- 癒し効果が高く、かわいらしい鳴き声や仕草

- 鳴き声や言葉でコミュニケーションが取れる

- スペースをあまり取らない

- 毎日の生活にリズムと喜びを与えてくれる

- 子どもたちに命の大切さを教える教育的価値もある

- 手乗りにして一緒に遊べるインタラクティブな楽しさ

インコを飼うデメリットとは

- 鳴き声がうるさいと感じることもあり、集合住宅では近隣トラブルの原因になる場合も

- 部屋が羽やフンで汚れやすく、掃除の手間がかかる

- 寿命が長く、長期的な世話が必要

- 鳥専門の病院が少なく、医療費が高額になりがち

- ペットホテルの利用が難しく、旅行などの自由が制限されることも

インコを飼う後悔

インコはカラフルで愛らしく、人懐っこい性格から「飼ってみたい」と思う方が多い人気のペットです。しかし実際に飼ってみると、思った以上に手がかかり、「こんなはずじゃなかった」と後悔する人も少なくありません。

特に多いのが、鳴き声の大きさや頻度に対するストレスです。インコは日中によく鳴く習性があり、種類によってはかなり大きな声で鳴くこともあります。マンションなどの集合住宅では近隣トラブルに発展する可能性もあり、想像以上に気を遣う生活を強いられることもあります。さらに、ケージの中や放鳥中に部屋が汚れやすい点も見逃せません。

羽やフン、エサの飛び散りなどが毎日発生するため、こまめな掃除が必要です。また、放鳥中の事故、例えば窓やドアにぶつかる、観葉植物をかじってしまうといった思わぬトラブルも少なくありません。体調不良を示すサインが非常に微細であるため、初心者にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。

このように、インコを飼うことには多くの魅力がある一方で、手間や責任もしっかりと伴います。見た目の可愛さだけで安易に飼い始めてしまうと、現実とのギャップに苦しんだり、最悪の場合、飼育を放棄する結果になってしまうことも。だからこそ、インコの習性や生活環境、必要なケアについて事前にしっかりと理解し、自分のライフスタイルに合っているかを見極めることが何より大切です。

インコの飼い方で特に注意したいポイント

インコと健康的で幸せな生活を送るためには、日々の飼育環境や接し方に十分な配慮が必要です。まず大切なのは、ケージ内を常に清潔に保つことです。インコは体が小さく繊細なため、不衛生な環境ではすぐに病気になってしまいます。毎日のフンの掃除に加え、週に一度はケージ全体を水洗いして消毒し、エサ入れや水入れも毎日洗うことが理想です。

また、毎日一定の放鳥時間を確保することも欠かせません。ケージの中だけで過ごしていると運動不足になり、ストレスが溜まりやすくなります。安全な室内で1日30分〜1時間程度放鳥することで、羽ばたいて運動できる環境を整え、インコの精神状態も安定しやすくなります。もちろん、放鳥中は窓や家電製品、観葉植物などにぶつからないよう注意が必要です。

さらに、インコの体調を守るうえで、温度と湿度の管理も重要なポイントです。夏場や冬場にはエアコンや加湿器を上手に使い、一年を通して快適な環境を整えてあげましょう。

食事面では、エサや水の管理を怠らないことが基本です。市販のシード(種子)だけでは栄養が偏りがちなので、ペレットや野菜なども取り入れて栄養バランスを考える必要があります。水も毎日新しく取り替えて、常に新鮮なものを用意しましょう。

インコは好奇心旺盛で、身の回りのものをすぐにくちばしで触ろうとします。そのため、人間の食べ物や観葉植物など、誤飲や中毒のリスクがあるものは事前に排除しておく必要があります。チョコレートやアボカド、カフェインなどは命に関わる危険な食材ですので、放鳥時には特に注意が必要です。

そして、毎日話しかけたり名前を呼んだりして、インコとの信頼関係を築くことも大切です。インコは人とのふれあいを楽しむ賢い動物で、コミュニケーションを通じて安心感を覚えます。日々のスキンシップや会話を重ねることで、名前を覚えたりおしゃべりをするようになることもあります。こうした積み重ねが、インコとの豊かで温かな関係につながるのです。

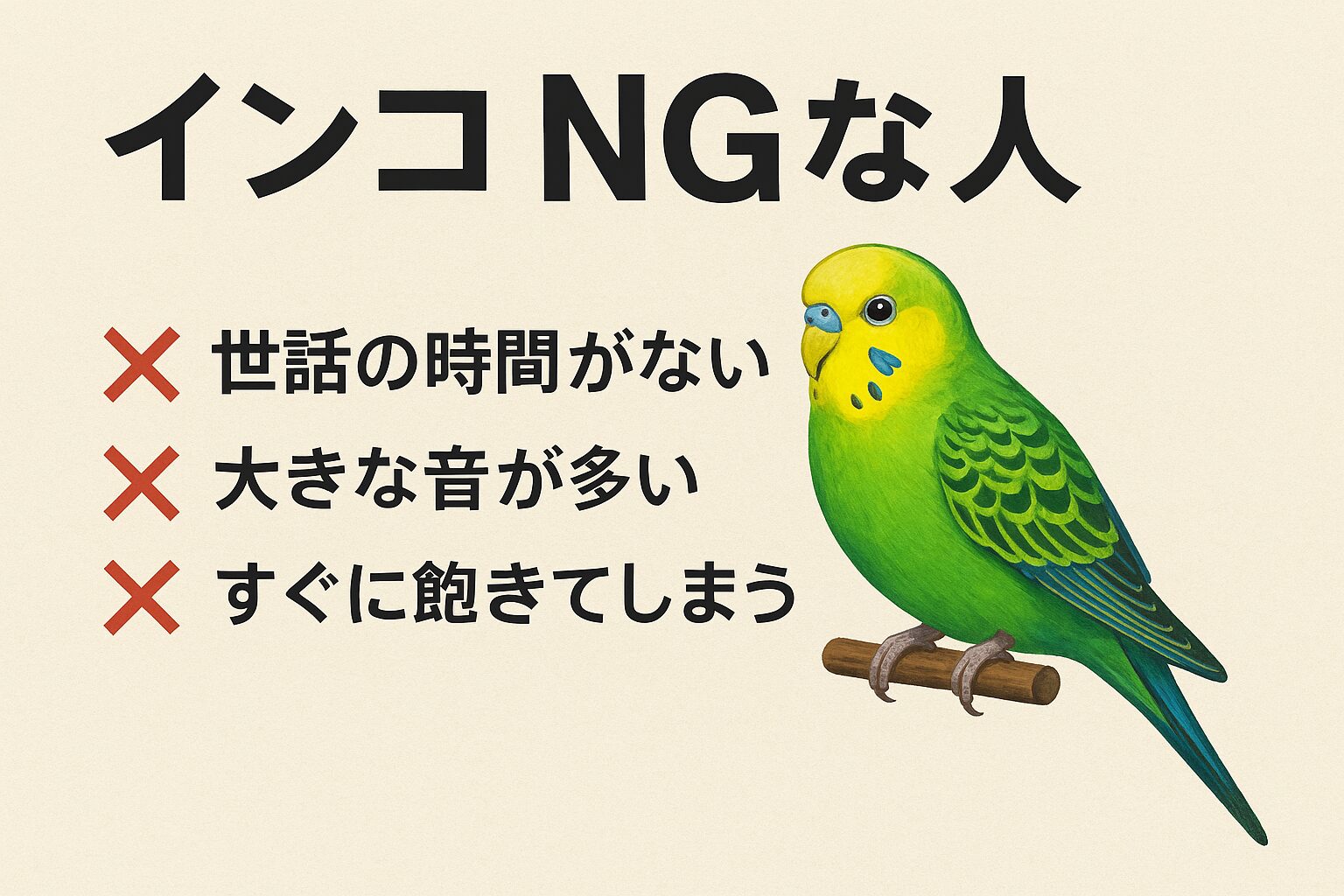

インコを飼ってはいけない人の特徴とは?

2. 毎日のお世話ができない人

3. 部屋の清潔さを気にしすぎる人

4. 外出が多く、家にいない時間が長い人

5. 子ども任せで飼おうとする人

6. 他のペットと相性が悪い環境に住んでいる人

7. 匂いや羽の飛散に神経質な人

8. 経済的に余裕がない人

9. 飼育に関する知識を学ばない人

10. 安易な気持ちで繁殖を考えている人

1. 鳴き声や音に敏感な人

インコは朝早くから活発に鳴き始めることが多く、特に日の出とともに鳴く習性があります。そのため、静かな環境での生活を好む人や、騒音に敏感な人にとっては大きなストレスとなる可能性があります。

また、インコの鳴き声は個体差があり、予想以上に大きな音を出すこともあるため、音に敏感な方には向いていないかもしれません。さらに、日中だけでなく夜間にも鳴く個体がいるため、睡眠を妨げられる可能性もあり、静かな環境を絶対条件とする方には大きな負担になるでしょう。

月曜日おはようございます

春めいた陽射しが寒さに完敗してる朝です笑

動画はピーピーうるさいインコ🐤

2秒あたりのプッがめんこい😄よい一週間を💕 pic.twitter.com/nDikFGfZa4

— スベスベマンジュウガニ (@daimyouzin10) March 2, 2025

2. 毎日のお世話ができない人

インコの飼育は、毎日の地道なケアの連続です。エサと水の交換、ケージのフン切り網の掃除、そして放鳥とコミュニケーションの時間を、365日欠かさず行う必要があります。仕事やプライベートがどんなに忙しくても、「今日は疲れたから明日でいいや」というわけにはいきません。

この日々のルーティンを面倒だと感じてしまったり、継続する自信がなかったりする人には、インコの飼育は非常に大きな負担となり、結果的にインコを不幸にしてしまう可能性があります。

3. 部屋の清潔さを気にしすぎる人

インコと暮らすということは、ある程度の汚れを受け入れる覚悟が必要です。インコは羽が生え変わる時期にはたくさんの羽が抜け落ちますし、脂粉(しふん)と呼ばれる白い粉状のフケも常に発生します。

放鳥時には部屋のあちこちにフンをすることもありますし、ケージの周りにはエサの殻が飛び散ります。常にモデルルームのような完璧に清潔な空間を保ちたいという潔癖な方にとっては、この現実が大きなストレスの原因となる可能性が高いです。

4. 外出が多く、家にいない時間が長い人

インコは非常に社交的で、飼い主とのスキンシップを心の栄養とする生き物です。そのため、出張や残業、付き合いなどで日常的に家を空ける時間が長い人の場合、インコは深刻な孤独感に苛まれることになります。

寂しさから、自分の羽を引き抜く「毛引き症」を発症してしまう子も少なくありません。また、数日間の旅行や出張の際、インコを預かってくれるペットホテルや知人を見つけるのは、犬や猫に比べて非常に困難です。自身のライフスタイルが、インコに十分なふれあいの時間を提供できるものか、冷静に判断する必要があります。

5. 子ども任せで飼おうとする人

「子どもがどうしても飼いたいと言っているから」という理由でインコを迎えるのは、最も注意が必要なケースです。インコの世話は、子どもが一人で完遂するにはあまりにも繊細で、責任が重すぎます。子どもの興味は移ろいやすいものですが、インコの命は10年以上続きます。

必ず保護者が「自分が最後まで責任を持って飼育する」という強い覚悟を持ち、世話の主体となることが絶対条件です。子どもには、あくまでお手伝いとして関わらせ、命を預かることの重みを教えるというスタンスが求められます。

6. 他のペットと相性が悪い環境に住んでいる人

特に猫や犬、フェレットといった捕食本能を持つ動物がすでに同居している家庭では、インコを安全に飼育することは非常に困難です。飼い主がどんなに注意していても、一瞬の隙にインコが襲われてしまうという悲しい事故が後を絶ちません。

放鳥する際は、他のペットを完全に別の部屋に隔離するなどの徹底した安全管理が必要となり、その分手間も精神的な負担も増えます。ペット同士の相性だけでなく、住環境が安全を確保できる構造になっているか、慎重な判断が求められます。

7. 匂いや羽の飛散に神経質な人

インコには、インコ特有の体臭やフンの匂いがあります。また、羽や脂粉(白いフケのような粉)も日常的に飛散します。これらが健康に害を及ぼすことは稀ですが、匂いに敏感な人や、ハウスダストに神経質な人にとっては、インコとの暮らしが不快なものになってしまう可能性があります。

特に、アレルギー体質の方や、家族に喘息の既往歴がある場合は注意が必要です。「バードアレルギー」を発症する可能性もゼロではありません。飼育を決める前に、一度ペットショップや鳥カフェなどで、実際にインコと触れ合ってみることを強くおすすめします。

8. 経済的に余裕がない人

インコの飼育には、初期費用だけでなく、継続的な費用がかかります。ケージやエサ入れ、おもちゃなどの初期費用に加えて、毎日のエサ代、定期的な健康診断や病気になった際の治療費などが挙げられます。 特に、鳥専門の動物病院は数が限られており、診療費が高額になるケースも少なくありません。インコは犬や猫よりも体が小さく、体調の急変も起こりやすいため、万が一の事態に備えて十分な貯蓄が必要です。「費用がかかるから」という理由で必要な治療を怠るようなことがあっては、インコの命に関わります。

深夜ですが実はインコちゃんとの戦いで。

部屋真っ暗にしても忍び足しても負けた本日でした。

今やっと・←これくらい静かになりましがペット飼いたい人につぐ。

可愛いだけぢゃないからなー。

キャバ嬢より金かかる覚悟でお迎えしろー pic.twitter.com/LB3Z3cMRVJ

— 伊勢エビ子 (@ebinosioyude) August 3, 2021

9. 飼育に関する知識を学ぶ意欲がない人

インコは犬や猫と比べ、まだまだ飼育に関する正しい情報が十分に知られていない場合があります。特に、品種ごとの性格や特性、かかりやすい病気、適切な食事内容など、専門的な知識が求められます。 「可愛いから」というだけで安易に飼い始め、飼育本を読んだり、獣医さんに相談したり、インターネットで情報を集めたりする努力を怠る人は、結果的にインコを健康的に育てることが難しくなります。インコを幸せにするには、飼い主自身が常に学び、知識をアップデートしていく姿勢が不可欠です。

10. 安易な気持ちで繁殖を考えている人

「ヒナが生まれると可愛いから」「つがいにしてあげたい」といった安易な気持ちで繁殖を考えている人も、インコの飼育には向いていません。インコの繁殖は非常にデリケートで、オスとメスの相性、適切な栄養管理、温度や湿度調整など、専門的な知識と経験が求められます。 また、繁殖には親鳥に大きな負担がかかり、場合によっては命を落とすこともあります。生まれたヒナの飼い主探しも簡単ではありません。安易な気持ちで命を増やそうとすることは、親鳥やヒナに大きなリスクを負わせることになります。繁殖は、明確な目的と十分な知識、そして最後まで責任を持つ覚悟がない限り、絶対に避けるべきです。

あなたはインコを飼ってはいけない人?

・10年以上のお世話ができる覚悟があるか?

・十分な遊び場や飛行スペースを確保できるか?

・インコの鳴き声や行動を受け入れられるか?

・突発的なケガや病気に対応できるか?

・掃除や餌やりを日課として続けられるか?

家族との同意はあるか?

インコを迎える前に、同居している家族全員から心からの同意を得ておくことが、トラブルを避けるための大前提です。あなた一人が飼いたくても、家族の中に鳥が苦手な人、アレルギーを持っている人、鳴き声に敏感な人が一人でもいる場合、家庭内の不和の原因となります。

また、インコの世話はあなた一人の肩にのしかかるのではなく、家族全体の協力があってこそスムーズに行えます。万が一の時(あなたの病気や外出時など)に、代わって世話を頼めるかどうかも含め、事前にしっかりと話し合い、全員がインコを家族として受け入れる姿勢を持っているかを確認しましょう。

10年以上のお世話ができる覚悟があるか?

インコの寿命は種類によって異なりますが、10年を超えることが一般的です。中には20年以上生きる種類もあります。

そのため、一時的な感情で飼い始めるのではなく、自分の今後のライフスタイルの変化(引っ越し、結婚、出産、仕事など)を見越したうえで、長期間にわたる責任を持てるかどうかをしっかりと考える必要があります。特に子どもの成長や進学、介護の可能性など、ライフイベントによる影響も加味して判断することが大切です。

また、途中で飼育を放棄した場合、インコの命に直接関わる問題となるため、長期的視点をもって飼育を検討する必要があります。

十分な遊び場や飛行スペースを確保できるか?

インコは飛ぶことで運動不足を解消し、ストレスを発散する生き物です。ケージ内に閉じ込めたままでは健康を損ねる恐れがあります。

安全に放鳥できるスペースを確保し、毎日一定時間の飛行タイムを設けることが求められます。また、止まり木やおもちゃなどを使って、退屈しない環境を整えることも大切です。

室内に危険な植物や誤飲のおそれがある小物がないか、安全面への配慮も欠かせません。空間に余裕がない場合は、専用のプレイジムやインコ専用スペースを工夫して設けるなど、創意工夫も必要です。

インコの鳴き声や行動を受け入れられるか?

インコは朝晩に特に鳴くことが多く、人によっては騒音に感じることもあります。また、突然羽ばたいたり、思いもよらない場所に止まったりと、行動に予測がつかないことも珍しくありません。

そうした行動にストレスを感じず、受け入れる心の余裕があるかどうかが、飼育に向いているかどうかの分かれ目となります。加えて、発情期の鳴き声や攻撃性の変化など、インコ特有の生理的な行動についても理解しておくことが重要です。

行動に対する正しい知識と寛容な心を持つことで、インコとの関係はより深く豊かなものになります。

突発的なケガや病気に対応できるか?

鳥類に詳しい動物病院は限られており、診察を受けるには事前のリサーチが欠かせません。

インコは体が小さく、具合が悪くても表に出にくいため、少しの変化にも気づいてすぐに対応する敏感さが必要です。さらに、医療費が高額になる場合もあるため、金銭的・時間的に備えがあるか確認しましょう。

日常的な観察によって異常に気づく目を養い、応急処置や輸送用のキャリーなど、緊急時に備えた準備も不可欠です。また、ペット保険の利用も選択肢のひとつとして検討すると安心です。

掃除や餌やりを日課として続けられるか?

インコのケージは毎日掃除が必要ですし、エサと水の交換も欠かせません。放鳥後のフン掃除も含めて、日々のルーティンをきちんと守る覚悟が必要です。面倒に思ってしまうような性格の人には、インコの飼育はストレスになる可能性が高いでしょう。

習慣化できる自信があるか、自問してから飼うことをおすすめします。特に忙しい日でも最低限の世話を怠らない工夫が求められます。たとえば、決まった時間に世話をするルーティンを組んだり、家族と分担することで、無理なく続けやすい環境を整えることがポイントです。

インコを飼ってはいけない人にならないために

・お世話のルーティン化で負担を軽減

・飼育本や専門家のアドバイスを活用する

・インコを飼うのに向いてる人

・まとめ|あなたはインコを飼ってはいけない人か?

静かな種類のインコを選ぶ

インコの中には、比較的鳴き声が静かで飼いやすい種類も存在します。

例えばセキセイインコやマメルリハは、他の種類に比べて鳴き声が小さく、集合住宅に住んでいる人にも適しています。

品種によって性格も異なり、より穏やかで落ち着いた性格のインコを選ぶことで、飼育時のストレスも軽減されるでしょう。

ペットショップでの観察や、ブリーダーとの相談を通じて、相性の良い個体を見つけることがポイントです。

お世話のルーティン化で負担を軽減

インコの飼育を日課として取り入れることで、世話が習慣化され、精神的な負担が軽くなります。

朝はエサと水の交換、夕方に放鳥とケージの掃除といった具合にスケジュールを組むと、飼い主自身も生活リズムが整いやすくなります。

また、インコにとっても決まった時間にお世話されることで安心感を得られ、ストレスを軽減できます。

スマホのアラーム機能や日記アプリなどを使うと習慣化しやすくなります。

飼育本や専門家のアドバイスを活用する

初心者がインコの飼育を成功させるためには、正しい知識を持つことが不可欠です。

インターネット上の情報は玉石混交であるため、信頼できる飼育本や、獣医師・ブリーダーなどの専門家のアドバイスを優先的に取り入れるようにしましょう。

この本は、インコの基本情報から飼育の仕方がかなり分かりやすく解説されているのでとてもおすすめです。

これから飼おうと思っている方には必須の内容となってます!

また、SNSなどで他の飼い主と交流を持つことも、リアルな体験談が得られる貴重な手段になります。

インコを飼うのに向いてる人

インコは可愛らしい見た目と知能の高さで人気のあるペットですが、飼うにはいくつかの条件があります。

まず、毎日こまめにお世話ができる人が向いています。インコは餌や水の交換だけでなく、放鳥や掃除など、日々のケアが欠かせません。忙しくても世話を続けられる人に適しています。次に、鳴き声に寛容であることも大切です。インコはよく鳴くため、静かな環境を好む人や音に敏感な人には不向きかもしれません。鳴き声も個性として楽しめる人なら、より相性が良いでしょう。

また、信頼関係をじっくり築ける人にもおすすめです。インコは人に慣れるまで時間がかかりますが、根気よく向き合えば、強い絆を感じられる存在になります。さらに、放鳥中の安全管理ができる人も重要です。部屋の危険なものを片付けたり、インコが誤飲しないように注意する意識が求められます。

インコは手間もかかりますが、その分、深い愛情と信頼に応えてくれるペットです。毎日しっかり関わりたい人にとっては、最高のパートナーになってくれるでしょう。

まとめ|あなたはインコを飼ってはいけない人か?

インコは非常に魅力的なペットで、人に懐きやすく、鳴き声や仕草に癒される存在です。

しかし、その一方で飼育には継続的な世話や知識、生活スタイルの調整が求められ、誰にでも簡単に飼えるわけではありません。

合わない人にとっては、想像以上に手がかかり、ストレスの原因にもなります。

この記事で紹介した特徴や注意点を踏まえ、今一度自分のライフスタイルや性格に照らし合わせて、本当にインコを迎えるべきかを慎重に判断してみてください。

後悔しないためには、事前の準備と理解が何より大切です。

関連記事はこちらから!!

文鳥を飼うデメリット14選|初心者が知っておくべき現実とは?

「セキセイインコを飼うんじゃなかった」と言われる理由8選!!

シロハラインコのシャケ化の原因トップ5! ベストな対処法とは?

シロハラインコを飼って後悔する前に知っておくべき12のデメリットとは?

うずらを飼うデメリットとは?初心者が知っておくべき注意点と対策

うずらはなつく?実際に飼っていた経験から学んだうずらとの絆を深める方法

ハリスホークはうるさい?うるさくなる理由と知っておくべき対処法

チョウゲンボウは本当になつくのか?飼う前に必ず知っておくべきこと

コメント