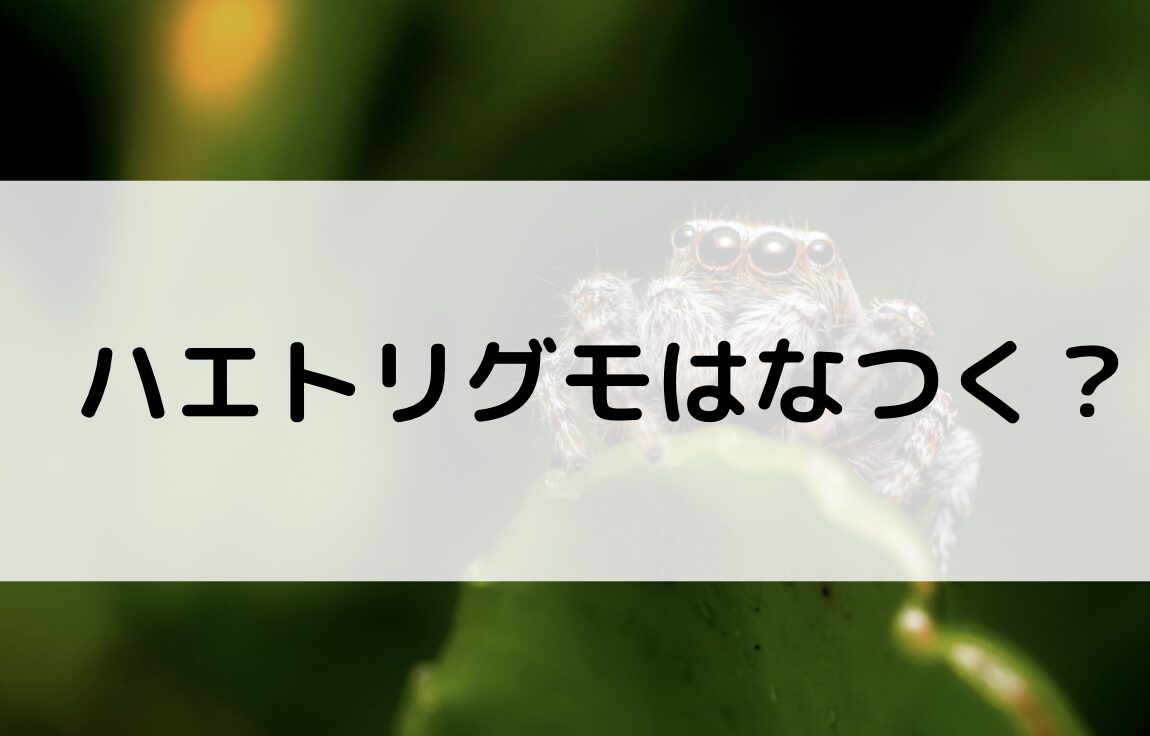

「ハエトリグモって、もしかして私になついてる?」

「SNSで手のひらサイズのクモが甘えてくるって見たけど、あれって本当?」

「ハエトリグモをお迎えしたいけど、実際はどんな風に接すればいいの?」

そんな疑問を抱いたことはありませんか?小さな体に秘められた賢さや、時に見せる愛らしい行動から、まるでペットのように心を通わせられるのではないかと期待する人も少なくありません。

本記事では、「ハエトリグモはなつくのか?」という多くの飼い主が抱く疑問に深く切り込み、その行動の真意を詳しく解説します。

正しい知識を身につけ、ハエトリグモとの共生で後悔しないためのポイントを押さえましょう!

✔ ハエトリグモが人間に「なつく」ことはない

✔ 定期的な触れ合いで「慣れる」ことはある

✔ 個体によって性格や反応が大きく異なる

✔ 「なついている」と勘違いしやすい行動の裏側を解説

✔ ハエトリグモとの良好な関係を築くための秘訣を紹介

ハエトリグモはなつく?基本情報

ハエトリグモってどんな蜘蛛?

ハエトリグモは、世界中に広く生息するクモの仲間です。その名前の通り、ハエをはじめとする小さな昆虫を捕食することを得意としています。彼らは網を張って獲物を待つのではなく、優れた視力と驚異的な跳躍力を駆使して、獲物を追いかけ、一瞬で捕らえます。

ハエトリグモの大きな二つの目と、その下にある小さな目が並んだ顔つきは非常に特徴的で、多くの人に「かわいい」と感じさせます。彼らは室内で見かけることも多く、一般的に人間に危害を加えることはありません。むしろ、家の中の厄介なハエや蚊、小さなゴキブリなどを捕食してくれるため、益虫として私たちの生活に役立ってくれます。

ハエトリグモの寿命

ハエトリグモの寿命は、その種類や飼育されている環境によって大きく異なりますが、大半の個体は半年から1年程度の短い一生を送ります。

特にオスは、繁殖活動を終えるとすぐに寿命を迎えることが多いです。

一方、メスの中には、適切な飼育環境と栄養が与えられれば、2年以上生きる長寿の個体もまれに見られます。寿命は短いですが、その期間中に見せる彼らの活発な行動や成長の様子は、飼育者にとって大きな喜びとなるでしょう。

ハエトリグモの飼育

ハエトリグモの飼育は、比較的簡単で場所を取りません。彼らにとって快適な環境を整えることが、長く健康に飼育するための鍵となります。まず、通気性が確保された小さな飼育ケースを用意します。

ケース内には、彼らが隠れたり、休憩したりできるような葉っぱや小枝、小さな流木などを配置してあげると良いでしょう。水分補給のために、毎日少量の水を霧吹きでケース内に与えます。この時、直接ハエトリグモに水をかけすぎないよう注意が必要です。

また、彼らは非常に小さな隙間からでも脱走する能力があるため、蓋はしっかりと閉まり、かつ通気性も確保できるものを選ぶことが重要です。適切な環境を整えることで、ハエトリグモはストレスなく生活し、その活発な姿を見せてくれるでしょう。

ハエトリグモの餌

ハエトリグモは肉食性であり、生きた昆虫が主食となります。

彼らが自力で獲物を捕らえる姿を観察することも、飼育の大きな魅力の一つです。与える餌としては、ショウジョウバエやイエコオロギの幼体、フタホシコオロギのピンヘッドサイズ、あるいはワラジムシなどが適しています。

これらの餌は、昆虫専門店や一部のペットショップで購入することができます。餌を与える頻度は、ハエトリグモのサイズや活動量によって異なりますが、通常は数日に一度で十分です。過剰な給餌は、ケース内の衛生環境を悪化させる原因にもなるため、注意が必要です。

ハエトリグモのにおい

ハエトリグモ自体からは、特に不快なにおいは発生しません。

もし飼育ケースから異臭を感じる場合、それはほとんどの場合、ケース内の衛生状態に問題があることを示しています。食べ残しの餌が腐敗していたり、排泄物が溜まっていたりすることが原因のほとんどです。

飼育ケースを定期的に清掃し、清潔な状態を保つことで、においの問題は発生しないでしょう。ハエトリグモの健康のためにも、清潔な環境は非常に重要です。

ハエトリグモはなつく?

ハエトリグモが「なつく」という言葉の解釈は、人によって異なるかもしれません。

犬や猫のように、飼い主の呼びかけに応えたり、積極的に甘えたりするような行動は、残念ながらハエトリグモには見られません。

しかし、多くの飼い主が感じる「なつき」のような感覚は、彼らが飼い主の存在を認識し、特定の状況下で警戒心を解く行動として表れることがあります。この「なつき」という感覚の真相については、次のセクションでさらに詳しく掘り下げていきます。

彼らの行動の奥にある、科学的な理由や可能性について考えてみましょう。

マクロレンズで撮影した「ハエトリグモ」

調べたら、カワイイとかなつくと出てきて…確かにカワイイかも😀#マクロレンズ#虫#ハエトリグモ pic.twitter.com/TLiwaRcWen— ふじさん (@fu115211) April 15, 2024

ハエトリグモはなつくって本当?

多くの飼い主が「ハエトリグモがなついている」と感じる瞬間がありますが、その行動は本当に人間が思う「なつく」ことと同じなのでしょうか。ハエトリグモの生態と照らし合わせて、その真相を探っていきましょう。

ハエトリグモはなつかない

生物学的な観点から厳密に言えば、ハエトリグモは人間に「なつく」ということはありません。

彼らは犬や猫のような高度な感情や社会性を持つ動物とは根本的に異なります。ハエトリグモの行動は、本能や学習、環境への適応によって説明されることがほとんどです。

特定の飼い主に対して愛情や忠誠心を示すような感情は持ち合わせていないと考えられています。

触っていると慣れてくることはある

しかし、定期的に穏やかな触れ合いを続けていると、ハエトリグモが人間への警戒心を徐々に薄めていくことは十分に観察されます。最初は指を近づけただけで逃げ出していたハエトリグモが、慣れてくると手の上に乗ってもすぐに逃げ出さなくなったり、指の上をゆっくりと歩き回ったりするようになる個体もいます。

これは「慣れ」と表現するのが適切でしょう。彼らは特定の匂いや振動、シルエットを学習し、それが危険ではないと判断することで、より落ち着いた行動を示すようになります。

一匹ずつ性格や反応が違う

ハエトリグモも、人間と同じように一匹ずつ明確な個性を持っています。飼育ケースに手を入れただけでサッと隠れてしまうような非常に臆病なハエトリグモもいれば、好奇心旺盛で、まるで人間を観察するかのようにジッと見つめ返してきたり、自ら指に乗ってきたりする大胆なハエトリグモもいます。

この個体ごとの性格の違いが、飼い主が「なついている」と感じるかどうかの大きな要因となることも少なくありません。それぞれのハエトリグモの性格を理解し、その個性に合わせた接し方をすることが、良好な関係を築く上で大切です。

「なついている」と勘違いしやすい行動

飼い主がハエトリグモを「なついている」と誤解しやすい行動には、いくつかのパターンがあります。

| 行動の種類 | ハエトリグモの行動に対する考えられる理由 |

| 手のひらに乗ってくる | 手のひらの温かさや、周囲よりも安全な場所だと感じている可能性があります。また、単なる好奇心から新しい足場を探索している場合もあります。 |

| 餌を待っているように見える | 決まった時間に餌を与えていると、その時間になると活発になったり、飼い主の接近を餌と結びつけたりして、特定の行動パターンを学習している可能性があります。 |

| 飼い主の指をじっと見つめる | ハエトリグモは視力が非常に優れており、動くものに強く反応します。飼い主の指の動きや熱、振動に反応して見つめているだけであり、深い意味があるわけではありません。 |

| 指の上でグルーミングをする | リラックスしている、または安全だと感じている証拠かもしれませんが、必ずしも飼い主への愛情表現ではありません。体の手入れをしているだけの場合もあります。 |

これらの行動は、ハエトリグモが飼い主の存在に慣れ、特定の刺激と行動を関連付けている結果と考えるのが、より自然で科学的な見方です。

飼い主を認識している可能性はあるの?

ハエトリグモが人間を「飼い主」という特定の個人として認識しているかどうかは、現在のところ明確な科学的証拠はありません。

しかし、繰り返し餌を与えたり、穏やかに触れ合ったりする人物に対して、警戒心が薄れていくことは十分に考えられます。

これは、特定の匂いや音、振動、あるいはシルエットを学習し、それを「危険ではない」「餌をもたらすもの」といった形で認識している可能性を示唆しています。

彼らは非常に賢く、環境に適応する能力が高い生物です。完全な認識ではないにしても、人間との関わりの中で彼らが何らかの形で学習していることは確かだと言えるでしょう。

ハエトリグモに「感情」はあるのか?

ハエトリグモに人間のような複雑な感情(喜び、悲しみなど)はないと考えられています。彼らが示す行動は、主に本能や刺激に対する反射的な反応です。

例えば、危険を感じて逃げるのは生存本能によるもので、感情とは異なります。

学習能力や記憶力はどの程度?

ハエトリグモは感情を持ちませんが、ある程度の学習能力と記憶力は持っています。

飼育下で餌の時間を覚えたり、特定のルートを記憶したりする行動が観察されます。これは、特定の刺激と結果を結びつける単純な連合学習や、空間的な記憶によるものと考えられます。彼らは生存に必要な情報を効率的に学習し、記憶する能力を備えているのです。

ハエトリグモのかわいいところ

ハエトリグモは、その小さな体の中にたくさんの愛らしい特徴を秘めています。まず、何といっても大きな瞳と愛らしい顔つきが挙げられます。正面から見たときのクリクリとした目と、まるで微笑んでいるかのような口元は、多くの人を魅了する一番の理由でしょう。

次に、そのちょこまかとした動きと賢そうな振る舞いも魅力です。獲物を狙う際の忍び足や、人の視線に合わせるかのような動き、そして目標に向かって見事にジャンプする姿は、まるで小さなハンターを見ているようです。その機敏で賢そうな様子には、思わず目が釘付けになります。さらに、好奇心旺盛な性格もハエトリグモのかわいい点です。

人の指や動きに興味を示して近づいてきたり、じっと観察したりする姿は、彼らが周囲の環境や人間に興味を持っている証拠です。この好奇心旺盛な一面が、私たちとの距離を縮めてくれるように感じさせます。そして、種類によって異なる豊かな毛並みや模様の多様性も見逃せません。ふわふわとした毛が生えている種類もおり、その一つ一つの個性がハエトリグモのかわいさをさらに際立たせています。これらの点が、ハエトリグモが多くの人々に愛される理由であり、彼らが持つ独特のかわいさと言えるでしょう。

陰から見つめてくるクモがかわいい😆 pic.twitter.com/IAIS3x1RKw

— ハエトリグモちゃん (@jump_spi_chan) May 22, 2025

ハエトリグモはなつく?関係を築くためのポイント

ハエトリグモが人間のように「なつく」ことはないとしても、彼らとの穏やかで良好な関係を築き、飼育を心から楽しむことは十分に可能です。ここでは、ハエトリグモにとって快適な環境を提供し、彼らとの信頼関係を深めるための具体的なポイントをご紹介します。

静かでストレスの少ない飼育環境を整える

ハエトリグモは非常に小さな生物であり、周囲の環境変化に敏感です。大きな音や突然の振動、急激な温度変化などは、彼らにとって大きなストレスとなります。

飼育ケースは、静かで安定した場所に設置しましょう。具体的には、テレビやオーディオ機器の近く、頻繁に人が出入りする場所、直射日光が当たる窓際、あるいはエアコンや暖房の風が直接当たる場所は避けるべきです。

温度と湿度を一定に保ち、彼らが安心して過ごせる環境を提供することが、健康的な飼育の第一歩となります。

無理に触らず、ハエトリグモのペースを尊重する

ハエトリグモに触れたいという気持ちは理解できますが、無理に捕まえたり、追いかけ回したりすることは絶対に避けましょう。

これはハエトリグモに強いストレスを与え、彼らが人間を恐れる原因となります。理想的なのは、ハエトリグモが自ら手や指に乗ってくるのを待つことです。彼らが自発的に近づいてくるのを待つことで、彼らは安全だと感じ、より人間に対して慣れていく可能性があります。

特に脱皮前後のハエトリグモは非常にデリケートな状態にあるため、この時期は絶対に触らず、そっと見守るようにしてください。

かわいい#ハエトリグモ pic.twitter.com/yxs9Ov1Pfv

— こた (@zokamiiiiiiiiii) July 6, 2025

定期的に餌をあげて安心感を与える

定期的に、そして適切な量の餌を与えることは、ハエトリグモに安心感を与える上で非常に重要です。彼らは、餌が安定して得られる場所、つまり飼い主の存在を「安全なもの」「利益をもたらすもの」として認識するようになる可能性があります。

決まった時間に餌を与えることで、ハエトリグモは「この人が来ると餌がもらえる」と学習し、飼い主に対する警戒心をさらに和らげるかもしれません。清潔な給餌は、彼らの健康維持にも直結します。

ハンドリングは種類や性格をよく見てから

すべてのハエトリグモがハンドリング(手に乗せて触れること)に適しているわけではありません。非常に臆病な種類や個体もいますし、ハンドリングそのものがストレスになる場合もあります。

ハンドリングを試みる場合は、まず飼育しているハエトリグモの種類や個体の性格をよく観察し、ストレスを与えない範囲で行うことが重要です。

| ハンドリングの可否 | ハエトリグモの様子と適切な対応 |

| 自ら手に乗ってくる | このようなハエトリグモはハンドリングに慣れやすい傾向があります。優しく、ゆっくりとした動きで接してあげましょう。 |

| 好奇心旺盛な個体 | 積極的に動くタイプのハエトリグモもハンドリングできる場合がありますが、長時間行わず、短時間で切り上げるようにします。 |

| 臆病で隠れてしまう個体 | 無理に触れようとせず、まずは観察に徹しましょう。時間をかけて慣れさせるか、ハンドリングは避けるのが賢明です。 |

脱皮中は触らずに見守るのが基本

ハエトリグモは成長するために、定期的に脱皮を繰り返します。脱皮中のハエトリグモは、新しい外骨格が固まるまでの間、非常に無防備でデリケートな状態にあります。

この時期に触ったり、ケースを揺らしたりすることは、ハエトリグモに大きな負担をかけ、最悪の場合、脱皮不全を引き起こし命に関わることもあります。

脱皮が始まる兆候(食欲不振、動きが鈍くなるなど)が見られたら、そっと見守り、完全に脱皮が終わるまで絶対に触らないようにしましょう。脱皮後の古い皮は、自然に処理されるのを待ちます。

初めてでも飼いやすい種類の選び方

初めてハエトリグモを飼育する場合は、比較的丈夫で飼育情報が多い種類を選ぶのがおすすめです。これらの種類は、環境変化にも強く、飼育初心者でも安心して育てやすいでしょう。

| 初心者におすすめの種類例 | 特徴と飼育のしやすさ |

| アダンソンハエトリ | 日本の家庭でもよく見られる身近なハエトリグモです。小型ですが活発で、飼育情報も豊富にあります。比較的丈夫で、餌の確保も容易です。 |

| シラヒゲハエトリ | アダンソンハエトリよりもやや大型で、その分観察しやすく、ハンドリングにも慣れやすい個体が多いとされています。動きが比較的ゆっくりしているのも特徴です。 |

| ミヤマシロカネグモ(ハエトリグモ科ではないが、飼いやすい) | 厳密にはハエトリグモ科ではありませんが、室内飼育に適しており、比較的丈夫で飼育情報も多いことから、初心者にもおすすめされることがあります。 |

専門のペットショップや、昆虫・クモを扱うイベントなどで、詳しい飼育方法や注意点について相談し、情報を集めるのも良い方法です。適切な種類選びが、充実したハエトリグモ飼育の第一歩となります。

ハエトリグモはなつくのか?まとめ

ハエトリグモが犬や猫のように、人間に対して感情を伴う「なつき」を示すことは、現在の科学的な知見からは確認されていません。彼らの行動は、本能と学習、そして環境への適応によって説明されることがほとんどです。しかし、飼い主の存在に慣れ、警戒心を解き、特定の状況下で安心した行動を示すことは十分にあります。

大切なのは、ハエトリグモの生態を深く理解し、彼らが安心して暮らせる、ストレスの少ない環境を提供することです。彼らの小さな体の中に秘められた賢さや、時に見せる愛らしい行動は、きっと飼い主の心を豊かにしてくれるでしょう。無理に「なつかせよう」とするのではなく、彼らの個性やペースを尊重し、穏やかな気持ちで接することが、人間とハエトリグモの間に心地よい関係を築くための鍵となります。

ハエトリグモとの生活は、彼らの小さな世界から得られる大きな発見と喜びで満ち溢れています。ぜひ、彼らとのユニークな共生を楽しんでください。ハエトリグモの魅力は、きっとあなたの想像以上かもしれません。

関連記事はこちらから!!

コメント